发布时间:2025-08-12 来源:果粉派

近日,发表于《Chemical Science》期刊的一项研究成果为有机发光二极管(OLED)技术带来重大突破。来自太原理工大学、香港理工大学等机构的科研团队成功研发出两种基于芘(pyrene)的新型热激子材料,首次在非掺杂OLED器件中实现了高亮度下的可忽略效率衰减,为下一代显示与照明技术开辟了新路径。

行业痛点:效率衰减制约OLED发展

OLED凭借柔性、高对比度、自发光等优势已广泛应用于显示领域,但高亮度下的效率衰减(efficiency roll-off)始终是行业难题。传统荧光材料外部量子效率(EQE)上限仅 5%,而磷光和热激活延迟荧光(TADF)材料虽能实现 30% 以上 EQE,却因三重态激子寿命过长,在高亮度下因激子淬灭导致效率大幅下降,严重限制了其在高端显示和照明中的应用。

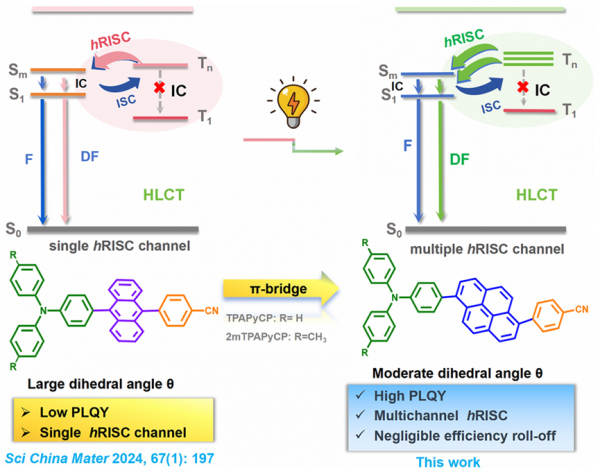

热激子机制通过高能反向系间窜越(hRISC)过程,可在纳秒级时间内实现三重态到单重态的转化,理论上能突破上述限制。但现有热激子材料多采用蒽作为π桥,分子扭曲结构严重,导致光致发光量子产率(PLQY)低且 hRISC 通道单一,器件性能提升有限。

创新设计:芘基材料实现多重突破

研究团队创新性地采用芘作为π桥,设计合成了TPAPyCP和2mTPAPyCP两种分子。芘的平面结构显著降低了分子扭曲角度(仅44.6°-53.6°),相比传统蒽基材料大幅提升了分子堆积效率。更重要的是,芘的能级特性创造了多重 hRISC 通道,使反向系间窜越速率常数达到10⁸ s⁻¹量级,远高于TADF材料的 10⁴-10⁵ s⁻¹。

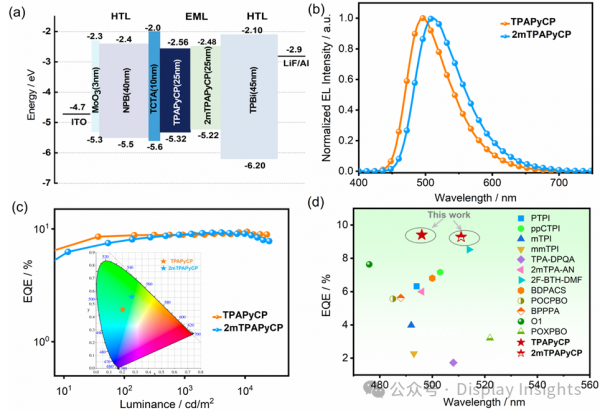

实验数据显示,两种材料在纯膜状态下的PLQY分别达到73.2%和65.8%,远超传统蒽基材料46.6%的水平。基于TPAPyCP的非掺杂OLED器件,最大EQE达到9.41%,即使在10000 cd/m²的高亮度下仍保持8.95%,效率衰减仅4.97%,创下同类器件最低记录。

性能优势与应用前景

新型材料的优势体现在三个方面:一是通过芘基π桥的平面结构优化,实现了高效的激子利用,激子利用率(EUE)分别达到64.3%和70.5%,远超传统荧光材料25%的理论上限;二是分子设计中三苯胺(TPA)供体与苯甲腈受体的组合,精准调控了电荷转移特性,使器件发光稳定性显著提升,在4-9V电压范围内光谱几乎无变化;三是材料热稳定性优异,分解温度高达450°C以上,满足器件长期使用需求。

太原理工大学许慧侠教授表示:“这项研究证明芘基材料是构建高效热激子器件的理想选择,其独特的多重hRISC通道设计为解决效率衰减问题提供了全新思路”。该技术不仅适用于柔性显示、可穿戴设备等领域,还能降低OLED照明的能耗成本,推动绿色照明技术发展。目前,研究团队已与多家显示企业展开合作,预计3-5年内可实现产业化应用。